白沙液,有故事的长沙老酒

还记得小时候酒柜上的那对白葫芦瓶吗?还记得溁湾镇那条弥漫着酒糟香的白沙液街吗?光阴荏苒,岁月流金,一壶老酒承载着多少老长沙的回忆和过往。

麓山脚下,长沙酒业的龙兴之地。长沙地区酿酒历史悠久,城乡居民很早就有用谷米或其他原料制酒的习惯。1972年从马王堆出土了一缸酒,经研究考证为果酒,距今已有2100多年。唐代诗人杜甫《潇湘行》中“夜醉长沙酒,晓行湘水春”的诗句,更是千古流传,广为人颂。清代中叶,长沙乡村开始出现手工酿酒作坊,称为“槽坊”。1912年在岳麓山山脚下的溁湾镇,有“同茂长”等槽坊以烧酒闻名。新中国成立初期,1952年6月,长沙市烟酒专卖公司在本市溁湾镇“同茂长”等槽坊的基础上成立了长沙市专卖公司第一酒厂(长沙市酒厂前身,后改制为如今的长沙白沙酒业),厂址设在当时溁湾镇的溁湾桥路,后因白沙液酒在全国声名远扬,此路更名为“白沙液街”。

传世兼香,敢为天下先

70年代初期恢复酿酒行业技术协作会议后,长沙市酒厂多次以“组长厂”身份,主持召开了“省酿酒技术协作会议”和“中南五省酿酒技术协作会议”,加强了各酒厂间的技术协作交流,促进了全行业产品质量的提高。1972年,省市领导要求长沙酒厂开发一款接待专用酒,随即技术人员通过对茅台和泸州两家酒厂的考察,吸取两家之长,即浓香的入囗好和酱香的后味好,并汲取长沙名泉白沙井水来酿制,开发出了既不同于以泸州大曲为代表的浓香型,更异于以茅台酒为代表的酱香型,独具“浓头酱尾”的兼香型大曲酒(即后来的白沙液)。

1973年5月经省名酒、名烟会议确定,省外事办核准,将该大曲酒定为湖南省招待外宾用酒。1978年2月经轻工业部食品发酵工业科学研究所鉴定:“白沙液,色,无色透明;香,香浓郁,酱正柔和,后味回甜,定为兼香型”。因白沙液的出现,开创了我国兼香型白酒的先河,成为当时兼香型的标杆酒,使中国酒业进入了一个新的历史时期。

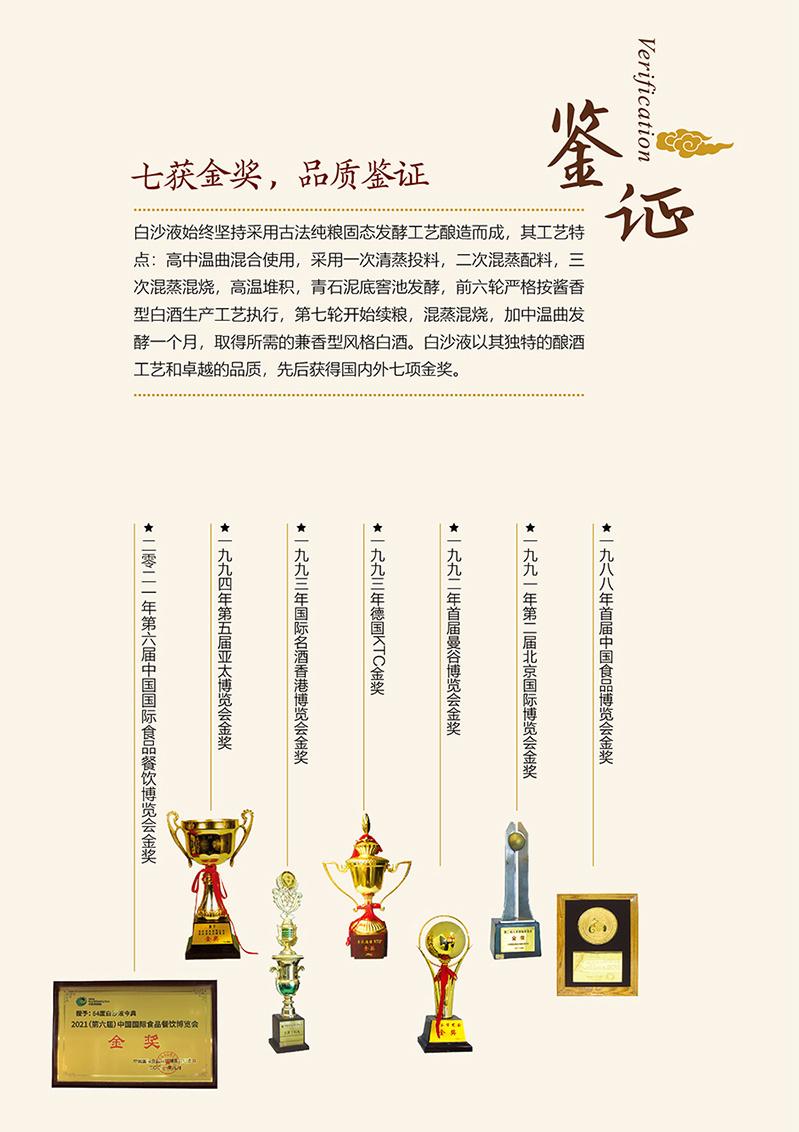

七获金奖,品质鉴证

白沙液酒始终坚持采用古法工艺,固态发酵,纯粮酿造。其工艺特点:高中温曲混合使用,采用一次清蒸投料,二次混蒸配料,三次混蒸混烧,高温堆积,青石泥底窖池发酵。前六轮严格按酱香型白酒生产工艺执行,第七轮开始至第九轮续粮,加中温曲混蒸混烧,发酵一个月,取得所需兼香型风格白酒。白沙液以其独特的酿酒工艺和卓越的品质,先后获得国内外七项金奖。

一眼井,养育一方人;一眼井,成就一[葫]酒

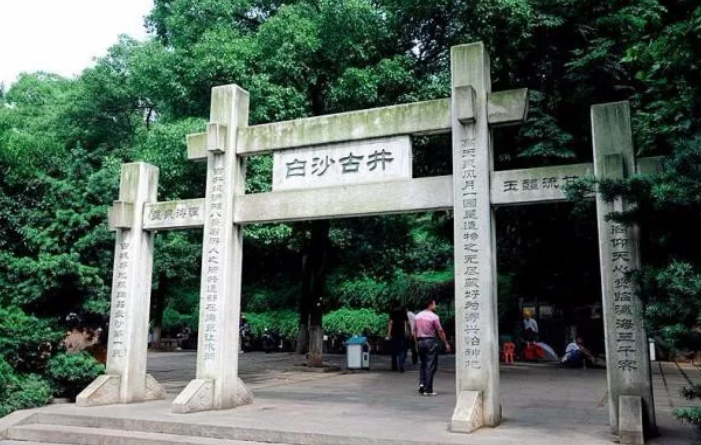

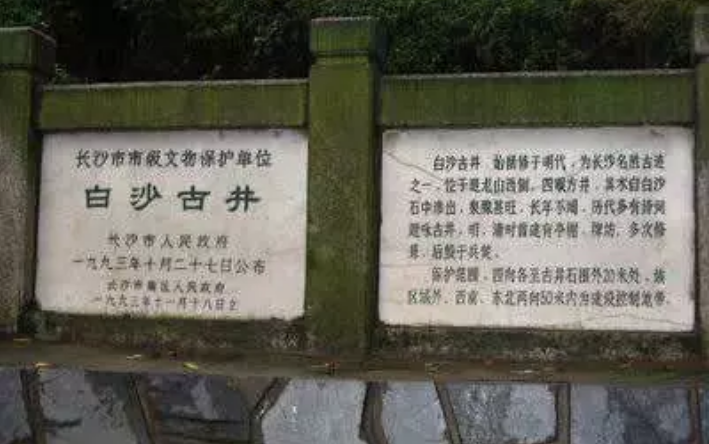

“常德德山山有德,白沙沙水水无沙”这句民谣对每一个土生土长的长沙人来说都是耳熟能详的。歌谣中所指的“白沙沙水”即位于长沙迴龙山西侧的千年古井——白沙井水。

传说远古时,湘江蜿蜒流经古蛮越族所在山脉,一条黑龙常年盘踞此地使湘江断流而逐渐枯竭,湘江两岸无水度日的先民们只得面江祈拜。江中千年白沙化作女神与黑龙斗法,结果黑龙受其感化卧地化作锡山,白沙女神化作永不枯竭的美泉。先民们为了纪念白沙女神,就把家乡取名为“长沙”,在古蛮越族语中,“长”是“祈福”的意思,“沙”是“女神”的意思,而美泉则取名为“白沙井”。

白沙井水冬温而夏凉,终日不盈不溢,清澈见底,且甘甜可口,无尘无杂。清乾隆年间《白沙井记》、《白沙泉记》中记载,称其泉“清香甘美,夏凉而冬温”,“煮为茗,芳洁不变;为酒,不酢不滓,浆香不腐。”白沙井水因其甘甜的口感和清澈的水质,不仅养育了一方人民,更造就了“白沙液”这一张长沙的“白酒名片”。

(本文历史资料来源《长沙市志》、《长沙酒厂档案》)